ふとした瞬間に舞い降りてくるアイデアや、胸の奥で微かに揺れ動く感情。それらはまるで朝露のように儚く、スマホを取り出してアプリを立ち上げる数秒の間にも、指の隙間からこぼれ落ちて消えてしまう。

「あの時、何を思いついたんだっけ?」

そんな喪失感を何度味わっただろうか。デジタル全盛の現代において、ボクたちは膨大な情報を浴びているが、自分自身の内側から湧き出る「声」をすくい上げることは、むしろ難しくなっているように感じる

今日語りたいのは、そんなボクの生活を変えた、手のひらサイズの道具。

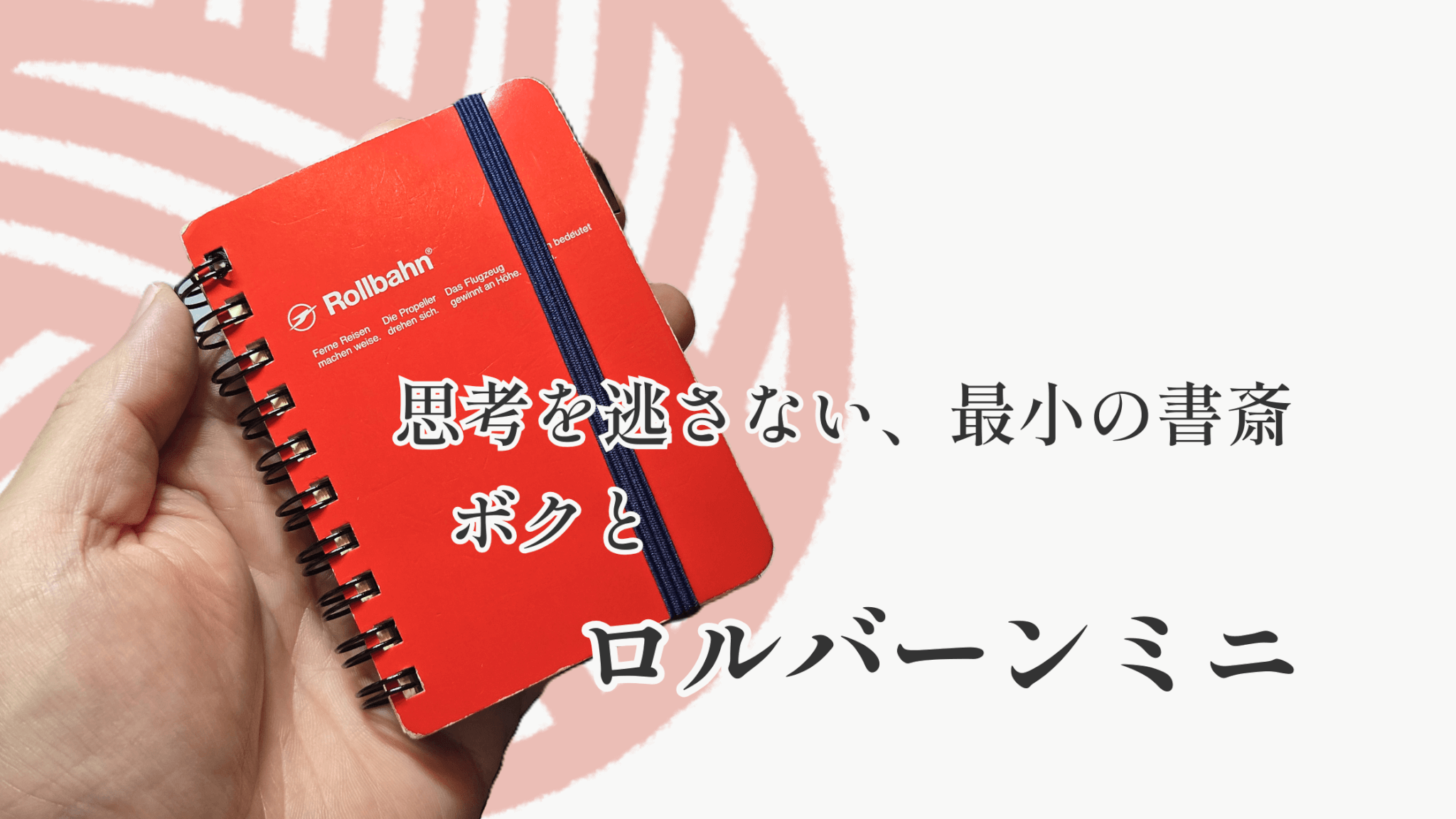

ロルバーン ポケット付メモ ミニ

これは単なるメモ帳ではない。ボクのズボラな性格と、書くことへの渇望の間に横たわる深い溝を埋め、ポケットの中に「最小の書斎」を構築してくれた、頼もしいパートナーである。

変わらない「機能する美しさ」の正体

なぜ、数あるノートの中でロルバーンなのか。

その理由は、このプロダクトが纏う「普遍的な美しさ」と、一切の妥協がない「本質的な機能」の高次元な融合にある。

ロルバーンが誕生してから20年以上過ぎている。その姿形はほとんど変わっていない。変わる必要がないほどに完成されているからだ。

特にボクの心を捉えて離さないのが、その色彩の妙である。豊富なカラーバリエーションや直営店限定モデルは、所有する喜びを常に新鮮なものにしてくれる。

しかし、どれほど多様なカラーがあろうとも、ロルバーンをロルバーンたらしめているのは、全体をキリリと引き締めるゴムバンドの存在だ。このバンドは常に深く、知的なダークブルーである。この濃紺のラインが一本走るだけで、それは単なる紙の束から、意志を持った「道具」へと昇華される。「ロルバーンらしさ」とは、このディテールにこそ宿っているとボクは感じている。

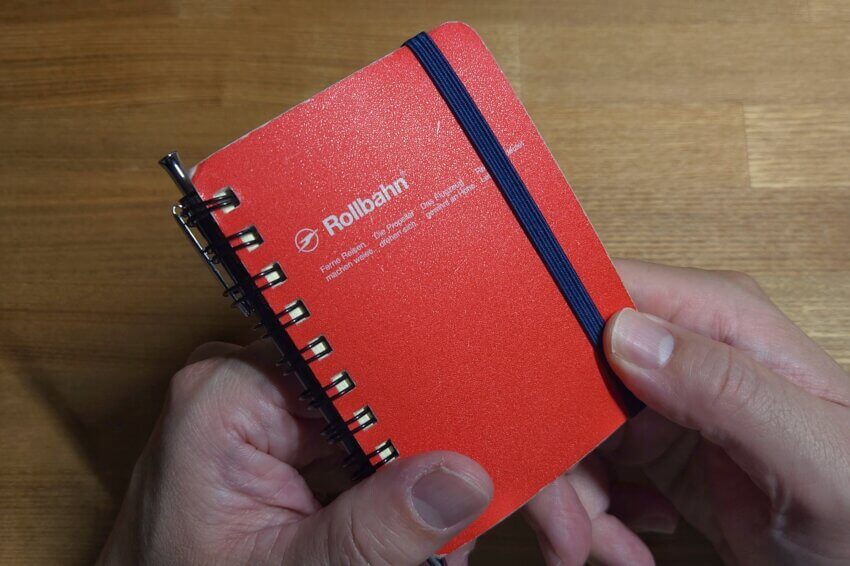

そして、手に取った瞬間に伝わる「頼もしさ」

表紙と裏表紙に採用された厚紙は、硬く、堅牢だ。その感触は、紙というよりも「プラスチックの下敷き」に近い。

この圧倒的な硬度があるからこそ、机のない屋外でも、立ったままの不安定な姿勢でも、片手でしっかりと筆記ができる。裏表紙が「うにゃっ」と折れ曲がることなく、ボクの筆圧を真正面から受け止めてくれるのだ。

「書くこと」に挫折し続けてきたボクの告白

偉そうなことを言っているが、実はボクは、長年「ノートを使いこなせない」というコンプレックスを抱えてきた。

過去に、ロルバーンのMサイズを意気揚々と購入したこともある。「これでお洒落にログを残すんだ」と息巻いて・・・・・。

しかし、結果は惨敗だった。

カバンの中に立派なノートが入っていても、いざ書きたいと思った時に「わざわざカバンを開けて、取り出す」という行為が、どうしても億劫になってしまうのだ。

ボクは自分が思う以上にズボラであり、その数秒の手間が壁となって、結局ノートは白いページのまま放置される。

「自分には、丁寧な暮らしなど無理なのだ」と、自己嫌悪に陥ることすらあった。

ボクに足りなかったのは、意志の力ではない。「書く」という行為へのアクセスを阻害する、物理的な障壁を取り払うことだった。そのことに気づかせてくれたのが、この「ミニ」だったのだ。

ズボラな性格をハックする「究極の携帯性」

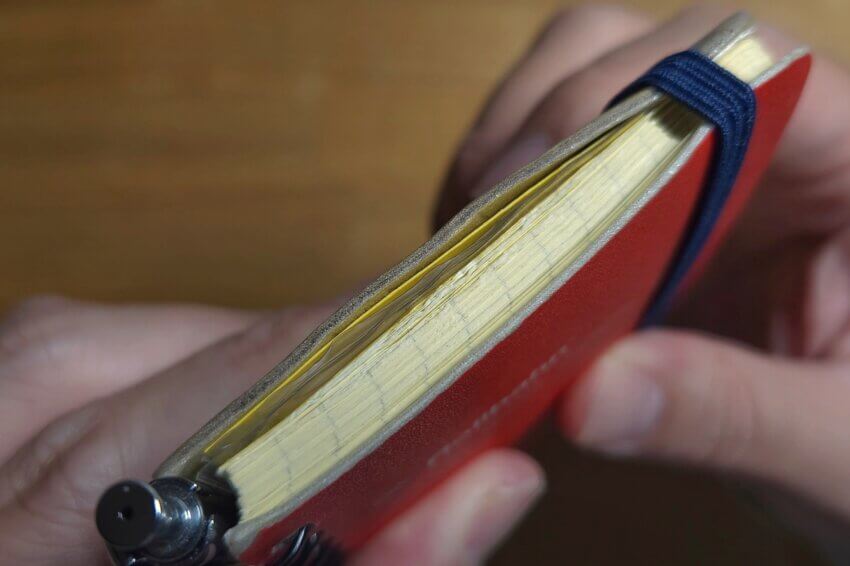

ロルバーン ミニのサイズは、横 82mm、縦 105mm。

ロルバーン ミニ のスペック

〇横 82mm縦 105mm × 厚み 15mm

〇重さ 56g

〇5mm方眼 120ページ

※全ページにミシン目の切り込み

〇クリアファイル 5枚入

この数値が意味するのは、「あらゆるポケットに収まる」という事実だ。ズボンのポケットはもちろん、ジャケットの内ポケットにも吸い込まれるように収まる。

肌身離さず持ち歩けるということは、思考と記録のタイムラグがゼロになることを意味する。

「あ‼いいな」と思った瞬間、ポケットに手が伸びている。スマホのロックを解除するよりも速く、紙とペンが目の前にある。この「瞬発性」こそが、ボクの求めていた解だった。

だが、ここで一つの疑問が生じる。

「ペンはどうするのか?」・・・と。

ノートだけポケットにあっても、ペンを探して鞄を漁っていたのでは意味がない。かといって、ペンを裸でポケットに入れるのは収まりが悪い。

ここで登場するのが、ロルバーン ミニを最強のシステムへと進化させる、運命の相棒だ。

運命の相棒、PILOT「couleur(クルール)」との融合

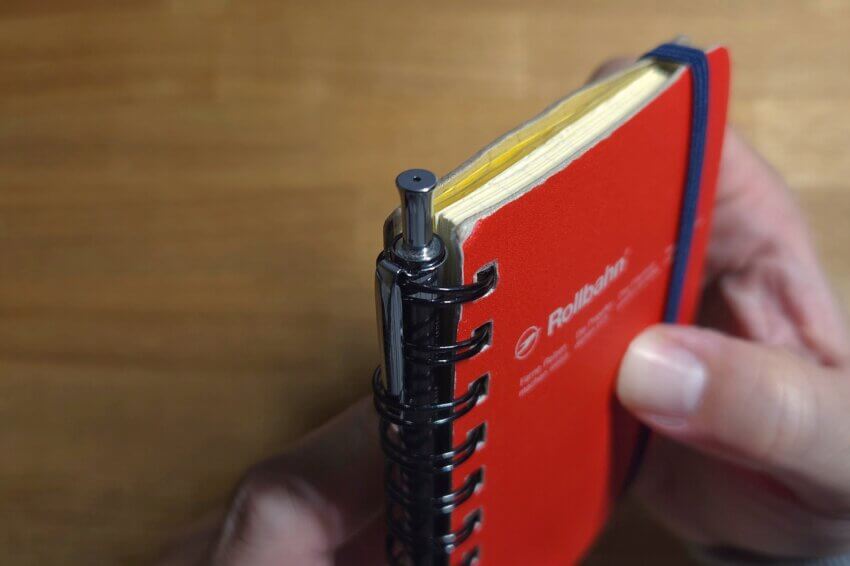

ボクがロルバーン ミニのダブルリングに挿しているのは、パイロットの「クルール」*1というボールペンである。

このペンとの出会いは、まさに必然だった。

PILOT Couleur BCL-50EFのスペック

〇長さ 115mm

〇重さ 9g

〇製品コードは: BCL-50EF

〇ペン先:製品番号の末尾の「EF」は、ペン先がExtra Fine(極細字)を示唆

まず、ロルバーンのダブルリングへの収まりが異常なほどに完璧なのだ。クリップをリングに差し込むと、「カチリ」という音こそしないが、指先に伝わる「ちょうどいい硬さ」で固定される。強すぎず、弱すぎず。使う時は、ペン先側から親指で押し上げると、ヌルリとスムーズに外れる。

そして、このクルールは「ノック式」である。

キャップを外す必要がない。ポケットから取り出し、ノックし・書く‼ この一連の動作が、呼吸するように自然に行える。

さらに特筆すべきは、そのペン先が「EF (極細)」であることだ。

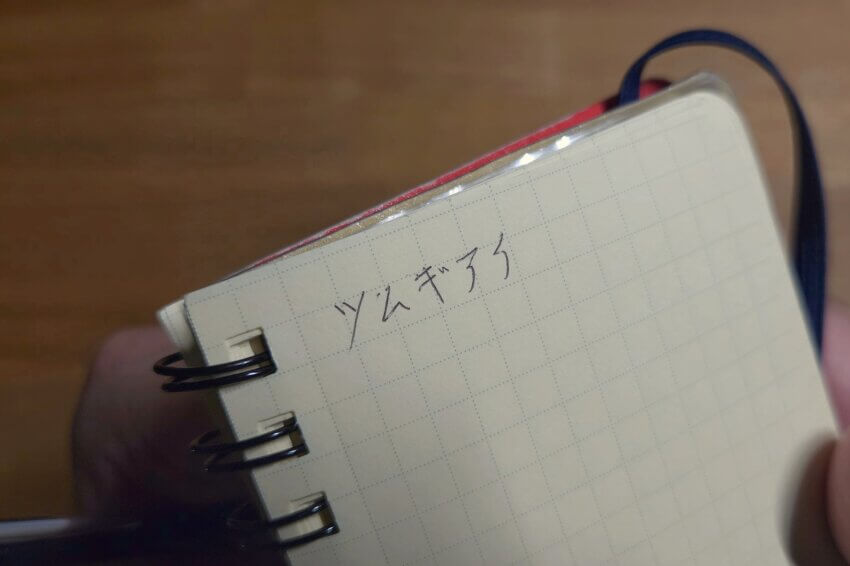

ミニサイズの限られた紙面(5mm方眼)に情報を詰め込むには、細密な筆記が求められる。クルールの鋭いペン先は、小さなマス目にも潰れることなく、思考の断片を鮮明に刻み込んでくれる。

ノートとペンが物理的に一体化し、それが常にポケットにある。

この「書く環境の常駐化」こそが、ボクのズボラな性格をハックし、習慣を変えるための鍵だった。

*1 BCL-50EFという型番は現在廃盤となっている可能性がある。

なぜ、スマホのメモではダメなのか?

「メモならスマホでいいじゃないか」という声が聞こえてきそうだ。確かに、効率だけを考えればデジタルに分があるかもしれない。しかし、「脳」への影響という観点で見ると、手書きにはデジタルが決して真似できない科学的な優位性が存在する。昨今の研究によれば、手書きという行為は、脳の広範囲なネットワークを活性化させることがわかっている。

キーボード入力が単なる作業になりがちなのに対し、指先を複雑に動かして文字を紡ぐ手書きは、脳の前頭前野や海馬を強く刺激する。これにより、情報は、深く処理され長期記憶として定着しやすくなるのだ*2。

それだけではない。手書きにはメンタルヘルスを整える効果もある。 「筆記表現法」と呼ばれる手法があるように、ネガティブな感情やストレスを紙に書き出すことで、感情が鎮まり、客観的な視点を取り戻せることが実証されている。怒りや不安を紙に書いて捨てる。ただそれだけで、心は驚くほど軽くなる*3。

さらに興味深いのは、睡眠への影響だ。一日の終わりに思考を紙に吐き出し、脳をクールダウンさせることは、脳をリラックスさせ、よりスムーズな入眠や良質な睡眠へと誘う儀式となる*4。

つまり、ロルバーン ミニにペンを走らせる時間は、単なる記録作業ではない。それは、乱れた自律神経を整え、脳のパフォーマンスを最大化するための、ボクにとって瞑想に近い行為なのだ。

*2 東京大学大学院総合文化研究科と株式会社NTTデータ経営研究所(および株式会社日本能率協会マネジメントセンター)との共同研究による。

*3 主にPennebakerらの提唱した筆記表現法に端を発し、その応用可能性がお茶の水女子大学などによって検討。名古屋大学などの研究機関が「書いて捨てる」といった具体的な行動の鎮静効果を実証。

*4 三菱鉛筆株式会社と慶應義塾大学による共同研究による。

「ただ書く」ことがもたらした、静かなる生活の変容

この「最小の書斎」をポケットに忍ばせるようになってから、ボクの生活は確実に変化した。

以前のボクは、手書きでメモをとる性格ではなかった。しかし一方で、スマホのメモアプリに入力して情報をストックしておく癖はあった。

ここに、大きなギャップがあったのだ。アプリ入力はフリック入力の手間がかかるため、とっさのアイデアや感情を逃してしまう。かといって、紙に書いても、それを見返す習慣がないから書きっぱなしになる。

だが、ロルバーン ミニを手にしたことで、この「分断」が見事に繋がった。

まず、思いついたら即座にロルバーンに書き殴る。

そして、ここからが重要だ。

ボクには元々「アプリに情報を貯めたい」という欲求がある。だからこそ、紙に書いたメモを、後で必ずアプリに入力し直すことになる。

この「転記」作業を行うためには、当然ながら書いたメモを「読み返す」必要がある。アナログで思考を捕まえ、デジタルへ入力するために読み返す。

既存のデジタル習慣を利用してアナログを組み込んだことで、かつては苦手だった「読み返し」が、自然なワークフローとして定着したのだ。

これは、単なるスキルの習得ではない。自分の行動パターンを理解し、ハックできたという確かな成長実感である。

小さなノートが、人生の物語を紡ぎ出す

ロルバーン ミニとクルールが、与えてくれた価値は計り知れない。それは、自分の弱さ(ズボラさ)を受け入れ、それを道具の力で補完し、生活の中に新しいリズムを作り出すという「創造」のプロセスそのものだった。

もしあなたが、日々の忙しさに追われ、自分自身の思考を見失いそうになっているなら。あるいは、何かを表現したいという欲求を持ちながら、その術を持て余しているなら。騙されたと思って、この小さなノートをポケットに忍ばせてみてほしい。

特別なことは何も書かなくていい。ただ、その時感じたことを、指先から紙へと流し込むだけでいい。その蓄積が、やがてあなただけの物語となり、人生を支える確かな「厚み」となっていくはずだ。

ボクがそうであったように、この小さな「愛すべき道具」が、あなたの探求の旅における良き相棒となることを願っている。